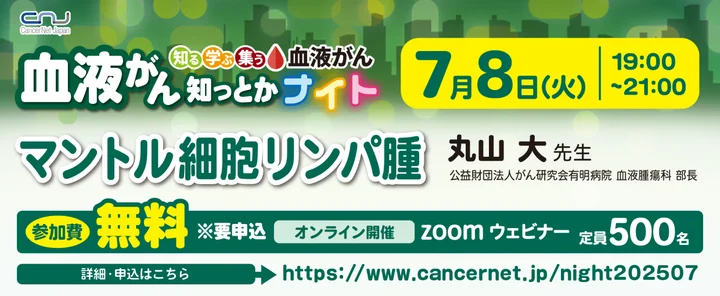

キャンサーネットワークジャパンが7月8日、『マントル細胞リンパ腫』テーマに第17回血液がん知っとかナイト

血液がんに関するオンラインセミナー『血液がん知っとかナイト』を主催する認定NPO法人キャンサーネットジャパンは、第17回目を7月8日、『マントル細胞リンパ腫』をテーマにオンラインで開催します。講師は、公益財団法人がん研究会有明病院血液腫瘍科部長の丸山 大さん。参加は無料。

「マントル細胞リンパ腫は稀な病型ですが、診断や病態。臨床症状・治療方針が特徴的です。治療開発も盛んで、最近は大きな臨床試験結果も報告されており、治療戦略の変革期にあるといえます。マントル細胞リンパ腫の現在の標準治療と最近の治験について講演が行われます」(キャンサーネットジャパン)

<講師紹介>

東京慈恵会医科大学医学部卒、同附属病院、国立がん研究センター中央病院を経て2021年1月から現職(公益財団法人がん研究会有明病院血液腫瘍科部長)。主にリンパ腫や多発性骨髄腫などのリンパ系腫瘍の診療と臨床試験・治療開発を専門とし、患者さんにより良い治療を提供できるように努めています。

<開催概要>

◾︎開催日時:2025年7月8日(火)19:00〜21:00

◾︎配信方法:オンライン(zoomウェビナー)

*講演部分のみ後日にアーカイブ配信予定

◾︎テーマ:マントル細胞リンパ腫

◾︎参加費:無料

◾︎対象者:患者さん、家族、医療従事者、誰でも

◾︎参加人数:500人

◾︎詳細:https://www.cancernet.jp/night202507

◾︎申し込みフォーム:https://forms.gle/9Eir2uMxbpbp48tf8

◾︎主催:認定NPO法人キャンサーネットジャパン

<血液がん知っとかナイト>

血液がん領域のテーマに沿って、毎回各分野を牽引する講師に解説していただきます。オンラインセミナーであっても、参加者が十分に理解を深められるように双方向コミュニケーションとなる質疑応答の時間にも重きを置いており、これまでの満足度も高いです。

患者さんやご家族だけでなく、看護師をはじめ多くの医療従事者も参加され、様々な立場からの疑問を共有し学べる機会として活用されています。

<認定NPO法人キャンサーネットジャパン https://www.cancernet.jp/>

1991年に発足し、がん患者が本人の意思に基づき治療に臨むことができるよう、科学的根拠に基づく情報発信を行うことをミッションとしています。2001年にNPO法人化、2007年1月に専用事務局を開設し、現在は東京と大阪を拠点に全国で活動しています。

2016年8月認定NPO法人となり、現在の主な活動は、各種がんについての啓発イベント、全国のがん診療連携拠点病院等に設置されている「もっと知ってほしいシリーズ冊子」の制作、養成講座や認定試験など教育事業等も実施しています。

これらの活動を通して、がんと向き合う人々が自分らしくがんと向き合える社会を実現することを目指しています。希少がんも含め、あらゆるがんに関する最新医療情報発信のため、2014年より毎年開催しているジャパンキャンサーフォーラムは、がん患者・家族のみならず一般市民を対象とした最大級のがん啓発イベントです。

女性医療ネットワークが5月26日、『高額療養費の問題から考えるがんと経済毒性〜働くがん患者の6割が収入減!調査結果をもとにFPが語る』テーマに第173回マンマチアー委員会がオンラインで開催

NPO法人女性医療ネットワークの第173回マンマチアー(Mamma Cheer)が、5月26日にオンラインで開催される。ファイナンシャルプランナーで乳がんサバイバーの黒田尚子さんが、『高額療養費の問題から考えるがんと経済毒性〜働くがん患者の6割が収入減!調査結果をもとにFPが語る』をテーマに、がん患者さんが直面する家計への影響について話します。

「今年に入り、高額療養費制度負担上限額の引き上げ案という衝撃的なニュースが飛び込んできたことは記憶に新しいと思います。患者団体の迅速な訴えにより、引き上げは見送りとなりましたが、これを機に、がん患者が直面する家計への影響『経済毒性』について解説していただきます」(女性医療ネットワーク)

参加費は無料。参加申し込みURLはhttps://mammacheer173.peatix.com/。締切りは、5月25日(日)18時まで。ZOOMのURLは、開催前日までに送られます。詳細は以下の通り。

<第173回マンマチアー>

■開催日時:2025年5月26(月)18時半〜20時

■開催方法:ZOOMによるオンライン

■参加費:無料

■テーマ:『高額療養費の問題から考えるがんと経済毒性〜働くがん患者の6割が収入減! 調査結果をもとにFPが語る』

■スピーカー:黒田尚子(くろだなおこ)さん(黒田尚子FPオフィス代表 CFP®1級ファイナンシャルプランニング技能士)

■内容:今年に入り政府による「高額療養費」の負担上限額引き上げ案に驚いた方は多いと思います。引き上げにより治療継続をあきらめざるを得ない、まさに「命の選択」を迫られる患者が多数出ると予測され、全国がん患者団体連合会はじめ患者団体が国へ働きかけ、いったん見送りとなりました。

この間、国会中継にくぎ付けになった方も多いのではないでしょうか。そして、この問題を与野党の超党派議連で議論するために、高額療養費制度と社会保障を考える議員連盟が、この3月に発足しました。実際には、現行の高額療養費制度の自己負担額でも「家計破綻」に陥るケースが少なくないなかで、負担上限額の引き上げが実行された場合、どんなことが起こるのでしょう。そもそも高額療養費制度とはどんな制度でしょう。

治療費の負担や収入の減少などの経済的な負担により、がん患者や家族に経済的、心身への悪影響が出ることを「経済毒性」と言います。がんになったら治療費はいくらかかるのか。収入は減るのか。どんな対策があるのでしょうか。

「経済毒性」に苦しむ人を支援するファイナンシャルプランナー集団の一般社団法人 患者家計サポート協会では、高額療養費の問題を機にアンケート調査を実施(マンマチアーからもご案内しました。回答いただいた皆様ありがとうございました)。

今回、調査を実施した患者家計サポート協会の顧問であり乳がんサバイバーでもあるファイナンシャルプランナーの黒田尚子さんに、高額療養費制度と調査結果から見えてきたこと、がんによる「経済毒性」の回避法についてわかりやすく解説していただきます。黒田さんは、テーマ以外のお金、保険、救済制度についての事前質問も受けてくださることになっています(質問が多い場合、すべてにお答えできないことをご了承ください)。ぜひ申し込み時にご記入ください。

<黒田尚子さん略歴>

CFP®1級ファイナンシャルプランニング技能士。CNJ認定乳がん体験者コーディネーター。消費生活専門相談員。大学卒業後、大手シンクタンク勤務を経て、1998年FPとして独立。新聞、雑誌、サイト等の執筆、講演のほか、個人向けコンサルティングなどを幅広く行う。2009年末に乳がん告知を受け、『がんとお金の本』(Bkc)を上梓。自らの体験から、がんなど病気に対する経済的備えの重要性を訴える活動を行うほか、老後・介護・消費者問題にも注力。一般社団法人患者家計サポート協会顧問。著書に、『がんとわたしノート』(Bkc)、『がんとお金の真実』(セールス手帖社)、『50代からのお金のはなし』(プレジデント社)ほか多数。

★このメールへの返信では、申し込みできませんのでご注意ください。

●申込み時には、姓名(ニックネームではなくフルネーム)での参加登録をお願いいたします。

●後日の録画配信はありませんので、予めご承知おきください。

●申し込み後、参加できなくなった方は、キャンセルすると、ほかの方が参加できます。

●当日のZoom URLなど詳細は、前日よりお申込みいただきましたPeatixページの「イベント視聴ページ」確認できます。当日までの各種ご案内はPeatixメール(@peatix.com)より配信されます。

●今後の予定や開催方法はその都度、登録されている方はメールとマンマチアーのFacebookなどでご案内させていただきます。

●諸事情により、急遽変更があった場合、申し込み者の方にメールおよびFacebookにてご連絡させていただきます。●“チアー活動”は乳がんを体験した、していないにかかわらず、どなたでも参加できます。男性や学生さんの参加、応援も大歓迎

<マンマチアー委員会>

乳がんを体験しNPO法人CNJ認定乳がん体験者コーディネーターである美容ジャーナリストの山崎多賀子さん、女性医療ジャーナリスト・増田美加さんが主宰・企画し様々な活動を行っています。アドバイザーとして医師の対馬ルリ子さん(対馬ルリ子女性ライフクリニック院長)と片岡明美(乳腺外科医)さんも加わっています。

*マンマチアーは無料開催にあたり、ボランティアで行っております。

●NPO法人女性医療ネットワーク事務局: https://cnet.gr.jp/

難病ネットワークが希少疾患・難病患者とその家族を支援する総合情報サイト

『難病ネットワークインフォメーション』を公開

NPO法人難病ネットワーク(https://www.nanbyonet.org/)は、希少疾患・難病患者さんとその家族を支援するための総合情報サイト『難病ネットワークインフォメーション』( https://www.nanbyonet.info/ )を公開しました。サイト開設の背景と目的について、同難病ネットワークでは、次の通りコメントしています。

「日本では、現在約7000種類の希少疾患が存在すると言われており、患者数は全国で750万から1000万人と推計されています。希少疾患は、患者数が極めて少なく(日本では「対象患者数が本邦において50000人未満であること」と定義)、その多くは超希少疾患で、患者数は100万人に1人ほどしかいません。これらの疾患の特徴は、重篤で進行性の症状を示すもの、発病機構が明らかでないもの、治療方法が確立していないもの、長期の療養を必要とするものです。希少疾患の患者さんとそのご家族は、以下のような多くの困難に直面しています。

診断に時間がかかる(平均2年、最大で40年かかるケースもある) /診断や治療ができる専門医・医療機関が少ない/情報が少なく必要な情報の取得に苦労する(74.9%の患者さんが情報収集で困難を経験) /社会による疾患への理解・知識が不足している

特に希少疾患の診断では、医療機関間のネットワーク構築や紹介に必要な情報が公開されていない場合があるため、患者の紹介自体が滞る可能性も指摘されています。希少疾患に関わる医療従事者の課題として、専門医・医療機関が少ないゆえに、医療従事者間における希少疾患の認知度・理解不足、検査や確定診断までにかかる時間の長さや診断率の低さが依然として課題の上位に位置付けられています。

さらに希少疾患の95%には、未だ治療薬が存在せず、2019年5月までに米国で承認されているオーファンドラッグの43%が日本では未承認であり、さらにその75%は国内臨床試験さえ未実施という状況です」

このような課題を解決するためには、「患者及びその家族や患者団体を中心として、政府及び行政機関、公的医療費負担者(保険機関)、医療従事者及び医療機関、アカデミア、製薬企業、民間保険会社などあらゆるステークホルダー間の意識の向上と連携が不可欠です」(難病ネットワーク)として、『難病ネットワークインフォメーション』を立ち上げ、希少疾患・難病に関する総合的な情報提供を始めたそうです。

「このサイトを通じ、希少疾患の早期診断から適切な治療、日常生活の支援に至るまで、患者さんとそのご家族が必要とする情報にアクセスしやすい環境を整え、希少疾患・難病に関わる全ての方々の支援につなげていきたいと考えています」(同法人)